来自中国云南省的锡石

GemA宝鉴咨询FGA 2024年07月19日 20:01 英国锡石(SnO2)是一种产于世界各地的锡矿石,但晶体通常不透明或较小,因此不适合用作宝石材料。在玻利维亚的Viloco矿(Hyrsl,2002)中发现了大型自形锡石,但到目前为止,中国的宝石级材料还没有很好的记录。

永德矿床在文献中很少受到关注,而西盟锡矿区一直是广泛研究的焦点(主要以中文发表)。2150万年的成矿年龄是基于云英岩型矿体中云母的Rb-Sr测年(Zhao & Tang, 1991)。Song(2017)得出结论,锡盟矿床与花岗岩侵入体的低温活动有关。这得到了张等人(1983)、赵和(1991)和左等人(2013)早期假设的支持。

在云南两地的锡石晶体均呈自体形式,透明度高。此外,晶体通常尺寸为1-2厘米,可以达到4厘米以上。接近无色至深棕色的晶体很常见,但也会遇到罕见的“金”黄色、粉红色和红色材料(Wu, 2013)。双晶很常见。

图1:来自中国云南省西盟的锡石晶体在该样本中伴随着岩石晶体石英,这说明了该位置锡石的透明度和晶体形态。最大的锡石晶体为1.1×1.1×1.3 cm。潘俊义摄。

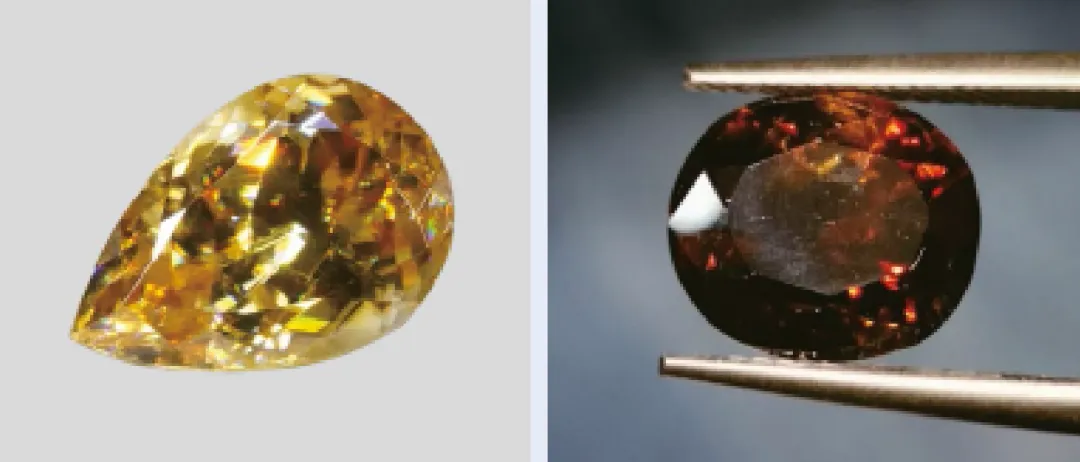

在长达20年的开采过程中,据估计优质锡石产量可达数吨(Wu, 2013)。其中一些材料已被切割和抛光为刻面宝石,而形状良好的晶体标本通常位于岩石晶体石英石英基质上(例如图1),受到矿物收藏家的青睐。刻面锡石的重量可达30克拉(石永明,pers. comm., 2021),尽管从这种矿物中切割出来的宝石很少能看到如此大的尺寸。中国市场上的大多数刻面宝石重量不到8克拉(例如图2)。

图2:这些刻面锡石(左,6.43克拉;右,7.50克拉)是典型的云南西盟宝石级材料。石永明摄(云南省麻栗坡县祖母绿产业协会)。

图2:这些刻面锡石(左,6.43克拉;右,7.50克拉)是典型的云南西盟宝石级材料。石永明摄(云南省麻栗坡县祖母绿产业协会)。

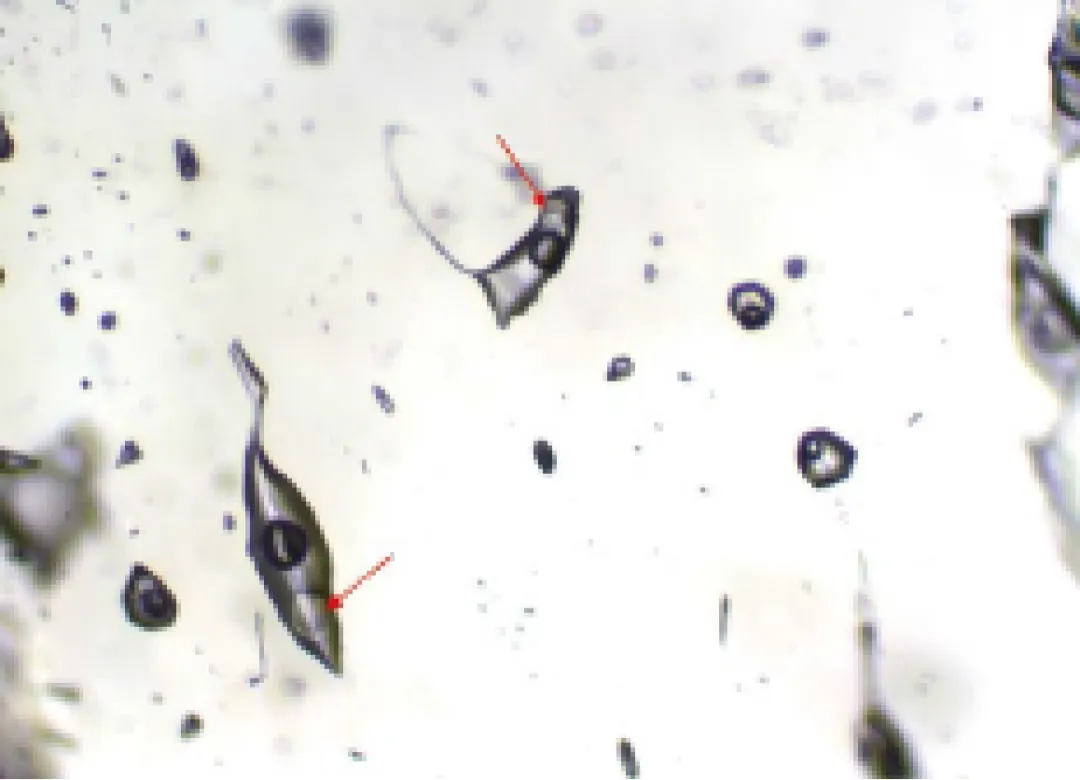

根据作者的经验,云南产的宝石级锡石通常颜色均匀,但有时会出现以明暗层交替为特征的振荡色带。这种条带是肉眼可见的,在为流体包含研究准备的薄切片中尤其明显。暗区可能与替代Sn的微量元素(例如Ta、Nb和W)有关(Ollila, 1985)。流体包裹体是中国锡石中比较常见的内部特征。它们由液相和气相组成,有些含有固体子矿物(图3),根据它们的立方形状,它们可能是岩盐。这与赵和唐(1991)的观察结果一致,他们还记录了锡石流体包裹体中的岩盐。

图3:云南锡盟锡石中的一些流体包裹体含有可能是岩盐的子矿物(见箭头)。潘俊义的显微照片;图像宽度0.3毫米。

本研究对来自西盟的六种具有代表性的锡石进行了表征。它们的静水压SG值范围为6.88至7.02。它们对长波和短波紫外线辐射是惰性的,并且没有显示出任何磷光。通过激光烧蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)测定微量元素成分,初步结果显示出 ,主要杂质为W(0.94-2260 ppm)、Fe(79.7-272.5 ppm)和Ti(28.2–92.5 ppm)。高场强元素的含量相对较低:Zr=5.58–18.1ppm,Nb=0.07–13.7ppm,Hf=0.22–0.69ppm和Ta=0.06–2.03ppm。

一般来说,云南省的宝石级锡石在尺寸和透明度上与玻利维亚Viloco矿的材料是类似的。

国家金银制品质量监督检验中心南京产品质量检验研究所南京

潘俊义博士

南京大学地球科学与工程学院矿床研究国家重点实验室

参考资料

Hyrsl, J. 2002.《国际宝石新闻》:来自玻利维亚维洛科的锡石。

《宝石与宝石学》,38(2),175–176。

Ollila, J.T. 1985. 南非布什维尔德复合体锡矿中锡石色带的起源。芬兰地质学会公报,58(2), 3-11, https://doi.org/10.17741/bgsf/58.2.001.

宋,Y.Z. 2017.云南锡盟锡矿成因研究与找矿。有色金属,3, 23-24(中英文摘要)。

吴S.Z. 2013. 云南省宝石与矿物晶体。云南科技出版社,昆明,中国(中文)。

张,J.F.,彭,H.Z.,张,W.M. & Su, W.N. 1983. 锡盟大黑山锡矿成矿及成因类型探讨。云南地质,2 (4), 289-298.

赵,D.X.和唐,G.T.1991. 云南西盟阿莫低温锡矿床地球化学特征及成矿模式。中国地质学报(英文版),4 (3), 271–287,

https://doi.org/10.1111/j.1755-6724.1991.mp4003005.x.

左庆红,朱文明,杨俊强,徐永强,2013年。云南西盟阿摩锡矿成矿流体特征及成因探讨。地质学杂志,37 (2), 273-278(中文)。